2013.04.02

移行期的混乱の中にある日本、その先に見えるものは?

ジャパン・フォー・サステナビリティ(JFS)ニュースレター No.127 (2013年3月号)

http://www.japanfs.org/ja/join/newsletter/pages/032700.html

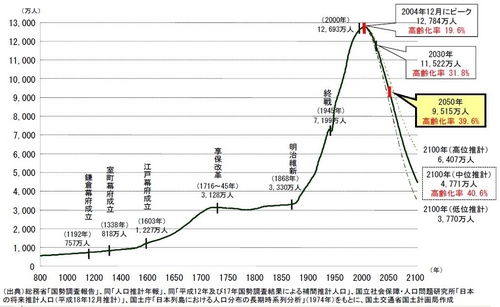

日本は世界に先駆けて人口減少時代に突入しました。日本の人口は2004年の1億2784万人をピークに減り始めました。そのときの高齢化率は19.6%でした。このままの状態が続くと、2030年には1億1522万人(高齢化率31.8%)、2050年には9515万人(高齢化率39.6%)へと人口が大きく減るとともに高齢社会が進行します。

人間活動がそれを支える地球の許容量を大きく上回ってしまっている現在、人口減少国は、じょうずに経済規模を調整し、地球への負荷を減らすとともに、人々が本当の意味で幸せに生きられる社会を作っていく大きなチャンスを手にしているとも考えられます。

他方、「これまでどおりの経済成長がなければならない」と信じ込んでいる人々は、経済成長に代わる魅力的な代替案は見つからないとして、「人口が減っても、地球の限界を超えていても、それでもなお経済成長が必要だ!」と人口減少の現実にあらがおうとすることでしょう。

日本では1990年代に入ってバブル経済が崩壊したのちずっと経済が停滞しており、「失われた20年」と言われています。「経済成長至上主義」的な視点からは「問題」なのでしょうけど、もしかしたら日本は世界に先駆けて(意図的ではありませんが)定常経済へシフトしつつあるのかもしれません。

本当の意味での持続可能な社会を考えたとき、人口減少国・日本が世界に先駆けて、さまざまに経験し、思索し、試行錯誤していくことは、世界にとっても役に立つことだと思います。そんな思いで、今後日本の中で起こりつつある議論や論考も紹介していきたいと思います。

今回はその第1回、平川克美著『移行期的混乱』(筑摩書房、2010年)を取り上げ、JFSの観点からみた問題提起の部分のエッセンスをご紹介します。

====

「百年に一度の危機」の意味

わたしたちが今生きている時代とは、どんな時代なのか。時代は、人々の思考や感じ方に強い指向性を与える。人は自分で思うほど、自由に思考し感じているわけではない。そして、リーマン・ショックが起きた2008年の前後は、時代をリードしてきたパラダイムが大きく変化する転換期であり、現在は移行期的な混乱期にあるのではないだろうか。

リーマン・ショックは「百年に一度の危機」と言われるが、それは1929年の世界大恐慌に匹敵するという意味だ。つまりこの金融危機は、17世紀のチューリップバブルに始まり歴史的に繰り返されている、景気変動やバブル循環の中での出来事というわけだ。

しかしリーマン・ショックは、歴史的転換の中で起きた、移行期的な混乱の一局面なのではないだろうか。「政治的・経済的」な上からの制度的転換だけではなく、「社会史的・生活史的」な下からの構造的転換が起きている、ということである。その中で、ひとびとの生活意識そのものが揺らいでおり、この揺らぎが最も顕著にあらわれているのが、急激に資本主義生産様式を駆け上がってきた日本なのである。

リーマン・ショックが起きたために、日本経済が混乱におちいり、ひとびとの生活意識が変わったのではない。順序は逆だ。ひとびとの生活意識が変わり、それがひとつの時代的な転換点にまで到達したために、様々な混乱が起きているとみるべきだろう。

しかし日本の多くの経済学者も、政治家もそのようには考えていない。今回の経済危機はシステム運用上の失敗に過ぎず、新たな経済成長が期待できるはずだと見立てている。また現在わたしたちが抱えている環境破壊、格差拡大なども技術のイノベーションによって解決され、経済は成長の軌道に戻されると考えている。

百年に一度の危機なのであれば、その問題を考える言葉遣いもまた、百年のスパンに耐えうるものでなければならない。しかし、実際には、この十数年慣れ親しんできた、株主利益とか、経済成長戦略といった、右肩上がりの経済を前提とした言葉が使われているようだ。その言葉遣いこそが、「百年に一度の問題」のひとつの結果であり、この中に混乱の因子が含まれているのではないだろうか。

繰り返しになるが、金融崩壊により混乱が生じていたと考えるべきではない。金融崩壊は移行期的な混乱の一つの兆候に過ぎない。現在わたしたちが抱えている環境破壊、格差拡大、人口減少、長期的デフレーション、言葉遣いや価値観の変化などもまた、移行期的な混乱のそれぞれの局面であり、混乱の原因ではなく結果なのである。

日本の人口減少は由々しきことか?

人口学者のエマニュエル・トッドによると、有史以来ほとんどの国と地域で、民主化が進み女性の識字率と地位が向上すると、人口は増大傾向から減少傾向へ推移するという。日本の総人口もすでに人口増加から人口減少の傾向へとトレンドが反転している。

この人口減少は由々しきことであるといった言説が、政治家からも経済人からも流布されている。つまり、人口が減少すると社会の活力が失われるというわけだ。しかしこの言説には根拠があるのか疑わしい。わたしたちはこのような人口減少を経験したことはない。よって「人口が減少すると、経済が停滞する、社会の活力が低下する」というのは仮定の話に過ぎない。

人口が減少すると、全体としてGDPは停滞もしくは減少する。これはGDPが総労働人口に多く依存しているためだ。また確かに日本の一人当たりGDPも、2000年前後から停滞している。しかし一人当たりのGDPのトップが、人口50万人に満たないルクセンブルクであることからも、人口が少ないからといって、一人当たりGDPが減少するとは限らないことがわかる。よって一人当たりGDPの減少については、格差の拡大や、人口構造の変化など他の要因を考えるべきであろう。

今後、総人口が減少していくことは確かだろう。これに伴う経済の長期的な縮小は歴史上経験したことがないものだ。よって、この問題に対する施策の有効性については、過去の事例はほとんど使い物にならない。その戦略を描くためには、人口が減少し社会が成熟した時代における、労働観・価値観の再構築を、新たに行う必要がある。

経済成長は、消費文明、民主主義の進展、女性の地位の向上、出生率の低下などをもたらしてきた。日本は経済成長の結果として、総人口が減少し経済成長を続けることができない社会構造に、半ば必然的に移行してきたのではないか。

ビジネスリーダーは成長戦略がないことが問題であるとしばしば述べる。しかし、日本のGDPが伸び悩んでいるのは、戦略の欠如によるためではなく、経済成長の結果なのだ。また、経済成長がもたらした消費文明、民主主義の進展、都市の膨張、家族形態の変容や崩壊などの結果として、日本は現在有史以来の総人口の減少という局面を迎えているのである。

ゆえにこの総人口の減少を食い止める方策は、ビジネスリーダーがしばしば提唱するような、さらなる経済成長ではない。あるいは経済成長を続けるための方策は、総人口の再増加ではない。むしろ、それとは反対の「経済成長なしでもやっていける社会」を考想することである。問題なのは成長戦略がないことではない、成長しなくてもやっていけるための戦略がないことが問題なのだ。

移行期的混乱

当面は、経済成長待望論者による試行錯誤、行き過ぎた金銭信仰のために破壊された労働倫理、格差拡大といった移行期的な混乱が続くだろう。これは現在を見つめ直すために必要な混乱であり、この後には現在の競争原理によるパラダイムとは別のパラダイムが形成されるはずである。

成長を前提とした指針に基づき行動することにより生じている混乱の一つが、食品偽装や建築偽装など、商いの倫理崩壊だ。これらの倫理崩壊は、「右肩上がりとは富(金銭)の増大のことであり、富(金銭)の増大は正義である」という、わたしたちの「信仰」のゆえのものである。コストカットの努力に異論を唱える人はいないだろう。賞味期限切れの原材料を使うといった倫理崩壊もまた、コストカットの結果なのである。つまり経営者たちの倫理観が喪失しているのではなく、彼らは市場原理が生み出した経営の倫理(利潤を出すこと)に過大に従順であったのだ。

格差の増加も移行期的混乱の一つだ。競争とは強いものが勝つという蓋然性の上に成り立っているゲームであり、多くの日本人は、経済成長のために最適なシステムであるなどの理由から、競争ルールを受け入れた。近代化のプロセスで、効率を最大化するためには競争ルールを採用することは必然であったが、それは同時に競争参加者間の格差拡大を招くことになり、また格差が意識されるようになったのである。

また、倒産も増加している。1970~80年代、日本企業の強さを支えていたのは、生産共同体の結束の強さであり、中小・零細企業の蓄積された技術と職人気質であっただろう。多くの零細企業労働者は、単に報酬のためだけではなく、自分の職人的な倫理観などのために働いてきた。

しかしこうした「非合理的」な労働エートスは、人材派遣業の出現、工場の海外移転、機械化への技術革新などとともに融解してゆく。ひとびとが個人主義に目覚め、労働の限界不効用と利益について計算し、経営者が短期的な利益のための人材調整を考える中で、終身雇用も年功序列も、その不合理性だけがクローズアップされてきたのである。そして、不合理なシステムを支えてきた零細製造業は、生き残るすべを失った。

未来を語るときの方法について

これから日本で起こる様々な問題は、右肩上がりの時代に起きていた問題とは異なる文脈のなかでの出来事だと考えた方がよい。つまり、移行期の時代における困難は、参照すべき事例を過去の歴史の中に求めることが出来ないということである。同じ歴史的文脈の中であれば有意義であった過去の事例に学ぶという方法が、却って混乱を助長することになるかもしれない。

この未知の問題についてどう考えればよいのか、ほとんど答えることができない。ただ、問題に対する簡便な処方がどの文脈から出てきたものなのかを知ることは可能だ。わたしたちに判っているのは、移行期においては、「どう考えればよいのか」についての手近な回答には意味がないということ、そして、「なぜこんな風に考えるのか」と考え、「どう考えてはいけないのか」という原理的な問い返しをすること以外に、わたしたちの立ち位置を確認することはできないということである。

2009年に出版した『経済成長という病』(講談社現代新書)では、大きなパラダイム変換のなかにいる可能性があるのに、これまでの経済成長パラダイムにしがみつき、他の可能性を配慮できなくなることを「病」と呼んだ。新しいパラダイムがどのようなものかをひとことで述べることはできない。しかし、右肩上がりの成長段階での思考の延長で考え、成長を前提とした指針によって行動すべきではないことはいえるだろう。

====

現代社会のさまざまな問題や混乱をどのように考えるべきか、私たちは何をめざして進んでいくべきなのか、大いに示唆を与えてくれる視点ではないでしょうか。

(枝廣淳子、新津尚子)